「県営かんがい排水事業与勝地区」の概要

与勝地区は、沖縄本島中部の与勝半島に位置し、勝連町・与那城町・具志川市にまたがる

農地面積225haのさとうきびを基幹作物とする畑地帯です。地区内では、地形や地質的な条

件から地表水が乏しく、充分な農業用水の確保が困難でかんがい施設も未整備なことから、

恒常的な干ばつ被害に見舞われています。

そのため本事業では、半島の地下を流れる豊富な水を利用することで、安定的な農業用水

の供給が実現するよう、平成18年度の完成を目指して地下ダムを新設するとともに配水施設

を整備します。これにより、農作物の増収及び品質の向上を図るとともに、野菜・花卉等の高

付加価値作物への転換を可能とし、農業経営の安定 に向けた基礎案件を確立します。

与勝半島の勝連城跡より南側では、会体

に急斜面に囲まれた台地状の地形を成し、

灰色の島尻層群泥岩(通称:クチヤ)を不透

水性基盤として、その上に水が浸透しやす

い透水層の琉球層群(主に琉球石灰岩)が

載う地質構成となっています。これに起因

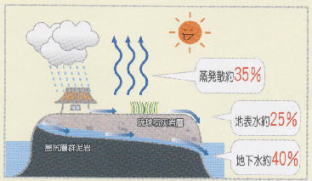

して、2,000mmを越える年間降水量の内、

地表を流出する水ほ会体の25%こすぎず、

大気中への蒸発散を除く残り40%以上の雨

は、石灰岩を浸透して地下水となっていま

す。このため人々は、昔から井戸(カー)

や平安名ガーなどの湧水を大切に守り、飲

用をはじめとする生活用水に使用するとと

もに、その残りを農業用水に活用してきま

したが、干ばつ時には深刻な水不足に悩ま

され続けてきました。

では、多量の地下水はどこにあるのでし

よう? これまでの調査から、地区一帯の

琉球石灰岩下に地下の谷が存在し、ほぼ

県道8号線に治って大規模な『地下の川』が

平敷屋沖の海へと流下していることが判明し

ました。この地下の構造を生かして地下ダ

ムを建設すうことで、安定的な農業用水源を

確保すうことが可能となったのです。

与勝半島は、新第三紀

鮮新世の島尻層群泥岩を

不透水性基盤とし、半島

中央・軸方向に形成され

た基盤の地下谷を埋積し

て、透水層の第四紀更新

世琉球層群が載る地質構

成となっています。(琉球

層群最下部の勝連層は、

知念砂岩相当層で一部を

除き不透水層)各層の透

水性状は、平均空隙率

8.4%の琉球石灰岩で透水

係数は5×1/100cm/sec、

島尻層群泥岩で1×1/1

000000cm/sec以下と

なっています。

地層の様子

与勝地下ダムの集水域で

ある勝連城跡より南側でほ、

不透水暦の島尻層群泥岩

が透水層の琉球石灰岩に

覆われています。

(透水層最大層厚90m)

不透水層の形状

集水域の琉球石灰岩を剥ぎ

取ると、不透水層上面に形成

された地下谷があらわれ、降

雨量の40%がこの『地下の川』

を流下しています。

(基盤標高:最深部EL−40m・

左岸翼頂部EL25〜35m

・右岸翼頂部EL50〜90m)